- 特集

発達障害・グレーゾーンの子のために作られた「すらら」のタブレット学習の魅力をじっくり紹介!

#PR

発達障害やグレーゾーンの子の学習で悩んでいる親御さんは多いのではないでしょうか。例えば、「漢字は書けるけど文章の読解ができない」「計算はできるのに文章題になると解けない」「集中が続かず学習習慣がつかない」など、それぞれの発達特性ごとの困りに対して、迷っているかもしれませんね。

そんな悩みを抱える保護者の方におすすめしたいのが、発達障害の専門機関と一緒に作られた無学年式オンライン教材「すらら」です。この記事では、発達障害のあるお子さんの特性に合わせて「すらら」をどう活用できるのかを見ていきたいと思います。

発達障害やグレーゾーンの子の学習面の困りって?

普段の学習教材だけでは対応しきれない発達障害の特性

発達っ子にあるあるの「わかるけどできない」状態

発達障害やグレーゾーンのお子さんが学習で困ることの一つが、「わかっているのにできない」というギャップです。これは、応用力やその場での判断力が不足しているために起こります。例えば、漢字の読み方は知っていても文章の意味がつかめなかったり、計算の方法は理解していても、繰り返したパターン以外の問題に対応できなかったりすることがあります。

少し極端な例ですが、低学年で「2×3=6」や「10÷2=5」といった計算問題はスラスラ解けるのに、「2人の子どもが3個ずつリンゴを持っています。リンゴは全部でいくつでしょう?」という文章題になると、足し算をすればいいか掛け算をすればいいのか、という判断ができずに何をすればいいのか分からなくなってしまうケースがあります。数字や計算といったルールは頭に入っていても、それを実際の場面に当てはめて考えることが難しいのです。

発達障害の特性は一括りにできませんが、「知識はあるのに、それをどう使えばいいのかが分からない」という実行機能の困難がその一因と考えられます。教科書や参考書を読んで「わかったつもり」でも、実際に知識を使うスキルとは別物。特に2020年の新学習指導要領以降、単純な暗記やパターン学習では解けない「思考力」「問題解決能力」を求められる問題が増え、小中学校の学習難易度は上がっています。親御さんが「昔と比べて問題の質が変わった」と感じるのも無理はありません。学年が上がるにつれてこのギャップはさらに広がり、学習の遅れにつながることもあります。

文章の意味を読み取る難しさ – 国語の読解と算数の文章題

「漢字は書けるのに読解ができない」「計算はできるのに文章題になると手が止まる」といった悩みは、発達障害のあるお子さんをもつ親御さんからよく聞かれるものです。これは、文章から必要な情報を取り出し、整理し、意味を理解することが苦手なために起こります。

例えば、ひらがなや漢字の読み書きは得意な子でも、「次の文章を読んで答えなさい」という設問では、何を答えればいいのかが分からず、的外れな答えを書いてしまうことがあります。これは、文章の中の主語や述語の関係を把握したり、接続詞から文と文のつながりを読み取ったりするのが苦手なためです。

算数の文章題でも同じことが起こります。たとえば、3年生くらいになると「兄の年齢は弟の2倍です。弟が5歳のとき、兄は何歳でしょう?」といった問題が出てきます。計算自体は「5×2=10」で簡単にできるはずなのに、「兄が弟の2倍…?」と考え込み、問題をどう解釈していいのか分からなくなってしまうのです。

算数に必要なのは「具体と抽象を行ったり来たりする能力」と言われることがよくありますが、文章題の文字という抽象的なものから具体的なイメージを膨らませて数字に置き換えるというのは、確かに難しいことですよね。

このように、発達障害のある子どもにとっては、知識があってもそれを適用することが難しい場面が多々あります。そのため、学習を進めるうえで、単なる暗記やパターン演習だけでなく、「なぜそうなるのか?」を一緒に考えたり、具体的なイメージをもたせる工夫が必要です。

発達障害の子どもにタブレット学習が効果的な理由

視覚と聴覚を同時に活用できる多感覚学習

私たちの記憶や理解は、複数の感覚を使って情報を処理するときに最も効果的に働くと言われています。特に発達障害やグレーゾーンのお子さんは、一つの感覚からの情報だけではわかりにくいことも多く、見ることと聞くことを同時に行うことで理解が深まることが期待できます。

タブレット学習の最大の強みは、この「多感覚学習」ができる点です。文字や図だけでなく、動くアニメーションや声での説明を組み合わせることで、お子さんの理解をサポートします。例えば、漢字の読み方をただ覚えるのではなく、その漢字を使った短い文を聞きながら意味を理解することで、より深く頭に残りやすくなります。

自分のペースで取り組める個別学習の利点

集団での学習では、一定のスピードで進む授業についていけない、または逆に簡単すぎて飽きてしまうお子さんも少なくありません。タブレット学習では、お子さん一人ひとりのペースで学習を進められるため、「もう一度見直したい」「もっと先に進みたい」という個別の希望に応えられます。

また、対面でのやりとりに緊張や不安を感じる子の場合は、プレッシャーを感じずに学習に集中できるというメリットもあります。

\すらら公式サイトで確認/

発達障害に特化したタブレット学習「すらら」のここがすごい!

発達障害の専門機関「子どもの発達科学研究所」との共同開発

科学的根拠に基づいた教材設計

「すらら」は、一般的なオンライン学習教材とは少し違っていて、公益社団法人「子どもの発達科学研究所」と一緒に作られた、発達障害のあるお子さんの特性に配慮した教材です。特に読み書きや計算の基礎となる脳の働きに着目し、つまずきやすいポイントをていねいに指導できる内容になっています。

発達特性に配慮した画面設計と操作方法

「すらら」の画面や操作方法も、発達障害のあるお子さんの特性を考えて作られています。例えば、画面に情報が多すぎると注意が散りやすいお子さんのために、余計な情報を減らし、学習内容に集中できるよう工夫されています。

また、文字と文字の間や行と行の間の幅にも気を配り、識字障害(ディスレクシア)のあるお子さんでも読みやすいデザインになっています。操作方法もシンプルで、複雑な手順を覚える必要がなく、タブレットやパソコンの操作に不安のあるお子さんでも直感的に使えるようになっています。

特別支援学級・児童発達支援・放課後等デイサービスでも多く採用

専門家からの高い評価と導入実績

「すらら」は、特別支援学級だけでなく、全国の児童発達支援事業所や放課後等デイサービスでもたくさん導入されています。実際に今通っている療育でも導入している読者さんもいるかもしれませんね。

経済産業省が進める「未来の教室実証事業」にも選ばれ、2012年には日本eラーニング大賞 文部科学大臣賞を受賞するなど、教育的価値が公的にも認められている教材です。教育現場の専門家が選ぶ教材だからこそ、ご家庭でも安心して取り入れることができます。

タブレット一台で完結する学習環境の使いやすさ

児発や放デイで導入が進んでいる理由の一つに、始めやすさがあります。「すらら」はタブレット一台で完結する学習環境を提供するため、追加の教材や専用機器を用意する必要がありません。

また、お子さんの学習状況や進み具合を「すららコーチ」や保護者が確認できる管理画面が充実しているため、支援者と家庭での学習の連携がスムーズにできるというメリットもあります。

\すらら公式サイトで確認/

発達障害の特性別で見る「こんな子にはすららがピッタリ!」

読解力に困りがある子

国語:一文理解から段落把握へと進む体系的なアプローチ

すらら公式サイトより

「すらら」の国語では、文章読解が苦手なお子さんのために、一つの文の正確な理解からスタートし、段階的に文章全体の把握へと進む体系的な学習内容になっています。

例えば、「ぼくは学校へ行きます」という一文を学ぶとき、「ぼく」という主語と「行きます」という述語の関係をはっきりと示し、文の基本的な組み立てがわかるよう工夫されています。単語ごとに色を変えながら読み上げる機能があり、文字の羅列を適切に区切って「単語」として認識できるようトレーニングします。

この基礎がしっかりと身につくことで、複数の文から成る段落、さらに複数の段落から成る文章全体へと理解の範囲を広げていくことができるんです。

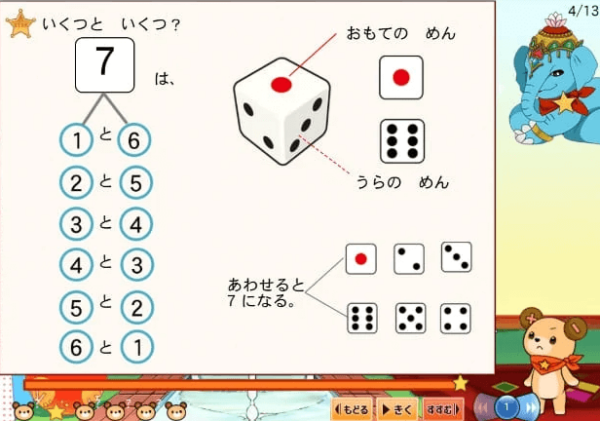

算数:文章題の理解を助ける視覚的なアニメーション

すらら公式サイトより

計算はできるのに文章題になると解けないというお子さんには、「すらら」の算数の文章題学習が効果的です。「すらら」では、問題文の読み取りから解き方の選択まで、アニメーションを使って目で見てわかるよう工夫されています。

例えば、「りんごが5個あります。3個食べました。残りは何個ですか?」という問題を解くとき、単に「5-3=2」と計算するのではなく、実際にりんごの絵が5個表示され、そこから3個が消えていく様子をアニメーションで見せることで、問題の状況を具体的にイメージしやすくなります。ここも「具体と抽象」のサポートがしっかりしている印象です。

こうした視覚的なサポートによって、文章から「何を求めるのか」「どの計算を選べばよいのか」を判断する力が少しずつ育まれていきます。

識字障害(ディスレクシア)に配慮した文字と音の結びつけ

識字障害(ディスレクシア)のあるお子さんは、文字と音の結びつきを理解することに困りを感じることがあります。「すらら」では、特に低学年向けの内容で「子どもの発達科学研究所」の監修のもと、このような特性に配慮した学習内容が用意されています。

例えば、文字を読むときに「わ・た・し・は」のように一文字ずつ区切って読んでしまう「逐次読み」の傾向がある場合、単語のまとまりを認識できるよう、意味のある単位で色を変えながら読み上げる機能が役立ちます。

また、言葉の意味をつかみやすくするために、イラストなどの視覚的サポートも充実しています。「りんご」という言葉を学ぶとき、りんごの絵が表示され、単語全体が一つの意味を持つことを視覚的に理解できるようになっています。

注意・集中を持続するのが難しい子

15分程度のスモールステップと対話型レクチャーの効果

ついつい気が散ってしまい、注意や集中の持続が難しいお子さんも多いですよね。そんな特性を持つ子にとって、長時間同じ内容に取り組み続けることは、私たちが想像するよりもずっと大変です。「すらら」では、1つのユニットを約15分で終えられるスモールステップ方式を取り入れています。

これは単に時間が短いだけでなく、その15分の中で「理解→練習→確認」というサイクルが完結するよう考えられているため、達成感を得やすく、次の学習へのやる気維持にもつながります。

さらに「すらら」の講義は一方的な説明ではなく、「わかったかな?」「次はどうなるかな?」と問いかける対話型の形になっています。学習者に答えを求めることで受け身ではなく積極的な参加を促し、集中力の持続をサポートします。

各教科で用いられる参加型学習による注意の持続

「すらら」では、各教科の特徴に合わせた参加型の学習活動がたくさん用意されています。例えば、国語では文章を読んで質問に答える、算数では図形を動かして問題を解く、英語では音声を聞いて発音するなど、様々な形で積極的な参加が求められます。

特に「すらら」の特徴である対話型レクチャーでは、ただ説明を聞くだけでなく、途中で質問が投げかけられ、その答えを入力することで次に進むという仕組みになっています。こうした「やりとり」が、注意を引きつけ集中力の持続につながるんです。

理科・社会:好奇心を刺激する3Dアニメーションと実験体験

理科や社会は暗記科目と思われがちですが、「すらら」ではただの暗記に終わらない体験型の学習が提供されています。特に理科では、実際の実験をシミュレーションできる3Dアニメーションが用意されており、「月の満ち欠け」や「電気回路」などの現象を目で見てわかるようになっています。

社会では、例えば「ごみ処理の仕組み」を学ぶとき、身近な体験からスタートして徐々に社会システムの理解へと導く内容になっています。こうした好奇心をくすぐる内容が、注意・集中の持続に大きく役立ちます。

暗記が苦手な子

算数・数学:「なぜそうなるのか」が視覚的にわかる概念理解

暗記が苦手なお子さんにとって、公式や計算手順を丸暗記することは大きな壁です。「すらら」の算数・数学では、単に公式や解き方を覚えるのではなく、「なぜそうなるのか」という概念的理解を大切にしています。

例えば、分数の足し算を学ぶとき、単に「分母を揃えて計算する」と教えるのではなく、視覚的なアニメーションを使って分数の大きさを感覚的に理解できるよう工夫されています。こうした概念的理解があれば、暗記に頼らずとも応用問題に対応する力が身につきます。

「すらら」では算数・数学の基本概念を理解することで、「暗記」ではなく「意味のある記憶」として知識を定着させることを目指しています。これは発達障害のあるお子さんにとって、より学びやすい方法です。

英語:文法を「文の組み立てルール」として理解する方法

英語学習において、多くのお子さんが文法規則の暗記に苦労します。「すらら」の英語では、文法を「暗記するもの」ではなく「言葉の組み立てルール」として理解することを大切にしています。

例えば、”I am a student.”という文を学ぶとき、単に「be動詞の使い方」を覚えるのではなく、「主語+be動詞+補語」という組み立てを目で見てわかるように示し、なぜこの順序で言葉を並べるのかを理解できるようになっています。

さらに、理解したことをすぐに使える機会として、様々なアウトプット練習が用意されています。これにより、「知っているけど使えない」という状態から抜け出し、実際に使える英語力の育成を目指します。

社会:年号や用語を関連づけて覚えるストーリー学習

社会科は暗記科目の代表とも言われますが、「すらら」では年号や用語を味気なく暗記するのではなく、出来事同士のつながりやストーリーを大切にした学習方法を取り入れています。

例えば、歴史上の出来事を学ぶとき、単発の事実として教えるのではなく、「なぜそうなったのか」という原因と結果や時代背景を含めたストーリーとして理解できるよう工夫されています。また、地理・歴史・公民を横断的に関連づけることで、社会全体を体系的に理解できる内容になっています。

こうした方法により、暗記の負担を減らしながら、より深い理解と長期的な記憶定着を促します。

書字や文章表現に困難がある子

国語:読解力と表現力を別々に伸ばせる学習内容

書字に困難があるお子さんにとって、紙の教材での学習は大変な負担です。「すらら」では、デジタル入力によってこの負担を減らし、読解力と表現力を別々に伸ばしていける学習内容になっています。

例えば読解問題では、選択式や並べ替え式など、文字を書かずに解答できる形式が多く採用されています。一方で、表現力を育てる問題では、キーボード入力やタッチ操作で回答できるため、書字の困難さに邪魔されることなく学習を進められます。

これにより、書くことへの抵抗感から国語全体が苦手になるという悪循環を防ぎ、読解力と表現力をバランスよく伸ばすことができるんです。

英語:アウトプット型で「わかる」から「できる」へ変える練習法

英語学習では、「知識として知っている」ことと「実際に使える」ことの間に大きな隔たりがあります。特に書字に困難があるお子さんは、英語を書く練習が十分にできないため、この隔たりがさらに広がりがちです。

「すらら」の英語は、アウトプット重視の学習方法を取り入れています。例えば、音声を聞いて発音する、単語を並べ替えて文を作る、選択肢から適切な表現を選ぶなど、書く負担を減らしながらも「使う」ことを練習できる工夫がされています。

これにより、書字の困難さがあっても、英語を「使える」ようになる道筋が開かれるのです。

タイピングやタッチ操作で書く負担を減らす仕組み

「すらら」では、紙に文字を書く代わりに、キーボードでのタイピングやタッチパネルでの操作で解答することができます。これは、書字に困難があるお子さんにとって大きなメリットです。

紙に書く場合、文字の形を整えることに意識が向き、内容の理解や表現に集中できないことがありますが、デジタル入力ならその負担が大幅に減ります。また、一度入力した内容の修正も簡単にできるため、試行錯誤しながら学習を進められます。

これにより、書字の困難さから学習全体に対する苦手意識が生まれることを防ぎ、学習内容そのものに集中できる環境が整います。

得意と不得意の凸凹が大きい子に無学年式学習

理解度に合わせて教科ごとに学年をまたいで学べる柔軟性

発達障害のあるお子さんの中には、教科によって得意・不得意の差が極端に大きい「凸凹」がある場合が多いです。「すらら」の無学年式学習では、この「凸凹」に柔軟に対応できます。

例えば、国語は小学3年生の内容が理解できていなくても、算数は小学5年生レベルの読解ができるというケースでも、それぞれの教科で適切なレベルから学習をスタートできます。学年の壁を気にせず、本当の理解度に合わせた学習が可能なのです。

これにより、苦手な教科は基礎からじっくり学び直し、得意な教科はどんどん先に進むという、一人ひとりに最適化された学習が実現します。

得意分野を伸ばす英検・数検対策コースの活用法

発達障害のあるお子さんの中には、特定の分野で高い能力を発揮する子もいます。「すらら」では、そうした特性を活かせる英検・数検対策コースも用意されています。

例えば、5級から2級までの英検対策や、8級から2級までの数学検定対策が可能です。検定試験という具体的な目標があることで学習意欲が高まり、得意分野をさらに伸ばす機会になります。検定試験に合格することでお子さんの自己肯定感を高め、学習全体へのモチベーション向上にもつながるかもしれませんね。

\すらら公式サイトで確認/

「すらら」の料金プランとキャンペーン情報(2025年3月最新)

コース別料金体系と選び方

小中・中高5教科コースの内容と料金

「すらら」の5教科コース(国語・算数/数学・英語・理科・社会)は、学習の範囲を広げたい方や、複数の教科でサポートが必要なお子さんに適しています。

| コース名 | 対象範囲 | 月額料金(税込) | 入会金(税込) |

|---|---|---|---|

| 小中 5教科 コース | 小学1年生〜 中学3年生 (英語は中学範囲から) | 10,428円 (4ヶ月継続コース) | 7,700円 |

| 中高 5教科 コース | 中学1年生〜 高校3年生 | 10,428円 (4ヶ月継続コース) | 7,700円 |

3教科・4教科コースの内容と料金

主要教科に絞って学習したい方には、3教科または4教科コースがおすすめです。

| コース名 | 対象範囲 | 月額料金(税込) | 入会金(税込) |

|---|---|---|---|

| 小中 3教科 コース | 小学1年生〜 中学3年生 (国語・算数/ 数学・英語) | 8,228円 (4ヶ月継続コース) | 11,000円 |

| 中高 3教科 コース | 中学1年生〜 高校3年生 (国語・数学・ 英語) | 8,228円 (4ヶ月継続コース) | 11,000円 |

| 小学 4教科 コース | 小学1年生〜 小学6年生 (国語・算数・ 理科・社会) | 8,228円 (4ヶ月継続コース) | 11,000円 |

発達障害の子どもでも料金は同じ?割引の有無

療育手帳による料金優遇はなし

「すらら」は発達障害のあるお子さん向けに特化した教材ですが、療育手帳による料金の割引は現在のところ提供されていません。料金体系はすべてのご家庭で共通となっています。

ただし、後述するキャンペーンやお得な特典は利用できますので、入会を検討される際はぜひチェックしてみてください。

お得に始める!期間限定キャンペーン情報

入会金無料キャンペーンの詳細と申込方法

「すらら」では、定期的に入会金無料キャンペーンを実施しています。現在は2025年3月31日までの期間限定で、通常7,700円〜11,000円(税込)かかる入会金が無料になるキャンペーンを実施中です。

申込方法は簡単で、こちらのページの「入会申込」ボタンからお手続きができます。キャンペーン期間中は自動的に入会金無料が適用されますので、特別なコードの入力などは不要です。

入会月の受講料金は日割り計算となりますので、月の途中からでも安心してスタートできます。

兄弟・友人紹介割引など知っておきたい特典

兄弟割引の適用条件と申込方法

お子さんが複数いる場合、「すらら」の兄弟割引が利用できます。兄弟割引では、2人目以降のお子さんの入会金が免除されます。ただし、月額の受講料は同じです。適用条件は、同一世帯で2人以上のお子さんが「すらら」に入会する場合です。申込方法は、2人目以降のお子さんを入会させる際に、カスタマーセンターへ連絡して「兄弟割引」を適用したい旨を伝えるだけでOKです。

なお、兄弟でも学習履歴やアカウントは別々に管理されますので、それぞれのお子さんの特性や学習状況に合わせた個別対応が可能です。

「すらら」の始め方・お試し方法

無料体験の申し込み手順

体験版で確認できる内容と期間

「すらら」は実際の教材を無料で体験できる「無料体験」を提供しています。無料体験では、実際のレクチャー、ドリル、テストなど、本契約と同じ機能を試すことができます。

体験できる期間は14日間で、この間に各教科のサンプルコンテンツに自由にアクセスできます。お子さんがどのように取り組むか、どの機能に興味を示すかを確認できます。体験版で利用できるのはあくまでサンプルコンテンツですが、無学年式の学習システムや対話型アニメーションの特徴、使い勝手などを確認できる内容になっています。

まとめ:発達障害の子どもの可能性を広げるタブレット学習「すらら」

発達障害のあるお子さんの学習支援において、「すらら」は単なるタブレット学習教材ではなく、一人ひとりの特性に合わせた「学びの場」を提供してくれます。

発達障害の専門機関と共同開発された科学的根拠のあるカリキュラム、文章理解や注意集中などの困難に配慮した機能、お子さんの「凸凹」に対応する無学年式学習など、発達障害のあるお子さんの特性を深く理解した教材設計が「すらら」の大きな強みです。

2025年3月31日までは入会金無料キャンペーン中ですので、検討されている方はこの機会をぜひお見逃しなく!

\すらら公式サイトで確認/